1830

Beginn der Industrialisierung in Berlin

Beginn der Industrialisierung in Berlin

Bau der St. Elisabethkirche in der Invalidenstraße von Karl Friedrich Schinkel

Zionskapelle an der Schönhauser Allee

Zion wird unter dem Patronat des Königs Wilhelm I. eine selbstständige Parochie

Baumeister August Orth beginnt die Planung der Zionskirche

Grundsteinlegung am 16. Oktober 1866

Stopp des Baus aus Geldmangel

Einweihung der Zionskirche in Anwesenheit Kaiser Wilhelm I.

Zionskirche, um 1900 (© Zionsarchiv)

Mit dem Beginn der Industrialisierung um 1830 wuchs Berlin innerhalb weniger Jahrzehnte zu einem modernen Industriezentrum heran. Vor allem der Maschinenbau benötigte viele Arbeitskräfte, die sich in der Oranienburger und Rosenthaler Vorstadt ansiedelten, viele von ihnen kulturell und religiös entwurzelt. Der König und der damalige Magistrat der Stadt ließen von dem berühmten Baumeister Schinkel 1835 die St. Elisabethkirche

in der Invalidenstraße errichten.

Die Bevölkerung nahm weiter explosionsartig zu. Bereits 20 Jahre später war die Zahl der Gemeindeglieder in der St. Elisabethgemeinde so groß, dass ein Saal an der Schönhauser Allee für gottesdienstliche Feiern angekauft wurde. Er erhielt den Namen „Zionskapelle“. 1864 wurde „Zion“ unter dem Patronat des Königs Wilhelm I. eine selbstständige Parochie und hatte bereits ein Jahr später 20000 „Seelen“. Die Gemeinde schilderte ihre Situation: „Das größte Contingent des Proletariats und der Armut befindet sich hier.“ Der König wurde gebeten, eine Grundlage an Kapital für eine neue Kirche „huldreichst zu bewilligen“.

Ein Anteil der Baukosten wurde zugesagt, und das Konsistorium beauftragte die Planung bei Bauinspektor Möller, die dann 1866 dem Baumeister August Orth (1828–1901) übertragen wurde. Die Grundsteinlegung erfolgte am 16. Oktober 1866 auf einem Grundstück, das Frau Oberamtmann Griebenow dem Magistrat geschenkt hatte. Der Bau geriet allerdings aus Geldmangel bald ins Stocken und wurde 1868 nach Ausführung des Außenbaus sogar ganz gestoppt. Die Annalen verzeichneten beinahe unendliche Bemühungen, Geldmittel bei kirchlichen und staatlichen Stellen aufzutreiben.

Erst 1871, nach dem gewonnenen deutsch-französischen Krieg, wurden die Baumaßnahmen mit Geldern aus den französischen Reparationszahlungen fortgesetzt. Am 2. März 1873 wurde die Zionskirche in Anwesenheit des – nunmehr – Kaisers Wilhelm I. und des Reichskanzlers Bismarck eingeweiht.

Die Zionsgemeinde besaß mit Pfarrer Julius Kraft eine starke Persönlichkeit, die die Gemeinde aufbaute und 37 Jahre führte. Um den sozialen Missständen aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage zu begegnen, erbrachte die Gemeinde viele soziale Leistungen: Sie richtete 1873 die Kleinkinder-Bewahranstalt ein, sorgte für die kirchliche Betreuung von Marthas Hof, eine 1854 gegründete Aufnahme- und Bildungsstätte für Mädchen, und unterstützte Vereine für soziale und kulturelle Aufgaben. Zu den Wirkungsbereichen gehörten die Sonntagsschule, eine Kleinkinder-Schule sowie Suppenküchen.

1888 wurden 1000 Jugendliche konfirmiert, 1500 Kinder waren in der Sonntagsschule. Bis 1890 wurden insgesamt vier Pfarrstellen eingerichtet. Auf Initiative der Zionsgemeinde wurden bis 1908 drei Tochterkirchen gebaut: die Friedenskirche, Gethsemanekirche und Segenskirche. Gleichwohl hatte die Zionsgemeinde danach immer noch 40000 Gemeindeglieder. 1913 wurde die Kirche vollständig renoviert und modernisiert. Die Inflation 1923 führte zur Verelendung der Bevölkerung. Die Gemeinde ermöglichte dem Wohlfahrtsverband, in der Sakristei der Zionskirche eine Volksspeisung durchzuführen.

Im Zweiten Weltkrieg wurde auch die Zionsgemeinde schwer getroffen. Im November 1943 zerstörte eine Brandbombe das Kirchendach und richtete am gesamten Gebäude großen Schaden an. Die Kriegsschäden der Zionskirche wurden notdürftig ausgebessert. Am 9. August 1953 wurde die Kirche wieder eingeweiht.

Die antikirchliche Propaganda der DDR-Regierung behinderte zunehmend die Gemeindearbeit. Das kirchliche Leben fand mehr und mehr in Nischen statt. Die baulichen Schäden an der Zionskirche breiteten sich aufgrund der DDR-Mangelwirtschaft immer weiter aus.

Innenraum der Zionskirche, um 1930 (© Zionsarchiv)

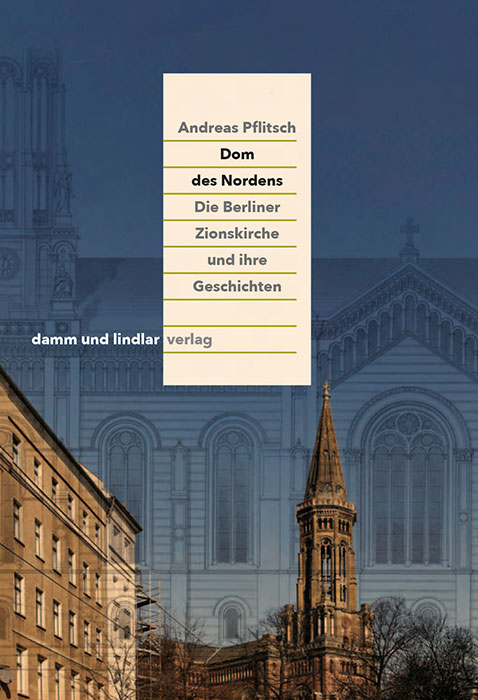

Vor 150 Jahren wurde die Zionskirche in Berlin fertiggestellt. Reich bebildert und erzählerisch kurzweilig führt uns Andreas Pflitsch die Biografie der Kirche von ihren Anfängen bis heute vor Augen.

Die Berliner Zionskirche hat eine geradezu verwirrend überreiche Geschichte. Wie unter einem Brennglas bündelt sich in ihr deutsche Vergangenheit. Seit ihren Anfängen Mitte des 19. Jahrhunderts über die Kaiserzeit, die Weimarer Republik, die nationalsozialistische Herrschaft und die DDR bis in die bundesrepublikanische Gegenwart lagen Licht und Schatten, freimachende Weite und bedrückende Enge stets dicht beieinander.

Die Biographie einer Kirche ergibt sich aus der Summe der Geschichten der Menschen, die sie geplant und gebaut haben, die in ihr gebetet und gepredigt haben, die dort getauft und getraut wurden, die in ihr getrauert und Trost erfahren haben, kurz: die mit ihr gelebt haben. Diese Menschen haben die Zeiten geprägt und sie waren gleichzeitig Kinder ihrer Zeit. Die Summe ihrer Geschichten tendiert gegen Unendlich. Ein paar von ihnen finden sich in diesem Buch.

Zum Autor:

Andreas Pflitsch, Studium der Islamwissenschaft und Vergleichenden Religionswissenschaft in Bonn und Damaskus, Syrien; Stipendiat am Orient-Institut in Beirut, Libanon; Promotion in Arabistik an der FU Berlin; langjährige Lehrtätigkeit in Bamberg, Heidelberg sowie Berlin. Daneben regelmäßige literaturkritische Beiträge, unter anderem für Tagesspiegel, Neue Zürcher Zeitung, die tageszeitung und Die Zeit. Seit 2011 Betreiber der Imkerei an der Zionskirche und freier Publizist.

Andreas Pflitsch

Dom des Nordens

Die Berliner Zionskirche und ihre Geschichten

Hardcover, Fadenheftung, 20 × 29 cm, 184 Seiten, etwa 200 Abbildungen

ISBN 978-3-9818357-8-6

damm und lindlar verlag

Erscheinungstermin 2. März 2023

Preis: 30 Euro